“一次小感冒,就听不见了。”普通人也会经历一针致聋?原来是它在作怪!

时间:2021-08-30 点击: 次 来源:乾耳听力 作者:乾耳听力

据全国五类残疾人抽样调查结果推算,我国听力语言残疾人多达1770万,其中6岁以下的聋儿有74万,0~14岁听力残疾儿童中,11.92%是药物所致;而后天性耳聋患者中药物所致更是占比高达30%~40%。[1]

这庞大而机械的数字背后,是一个又一个鲜活稚嫩的孩子,被意外夺去听力。但追根溯源,悲剧为何频频发生,或许并不只是偶然。

感冒发烧一针致聋,可能是基因“出卖”了你

人们常说的“一巴掌打聋”和“一针扎聋”,其实很大程度上并非意外,而是基因使然。换句话说,这些容易因外力或药物致聋的人群,可能是耳聋基因出了问题。

一个人拥有3万个左右的基因,它们控制着我们的身高,面貌,体型,听力等等。这些基因在家族中一代一代的传递,期间可能发生变异,把不好的基因也传递下来,导致疾病。

当控制听力的基因出了问题,即耳聋基因上的位点发生了异常,就会导致耳部结构出现变化,对外力和药物的刺激更加敏感,更易出现耳聋情况。

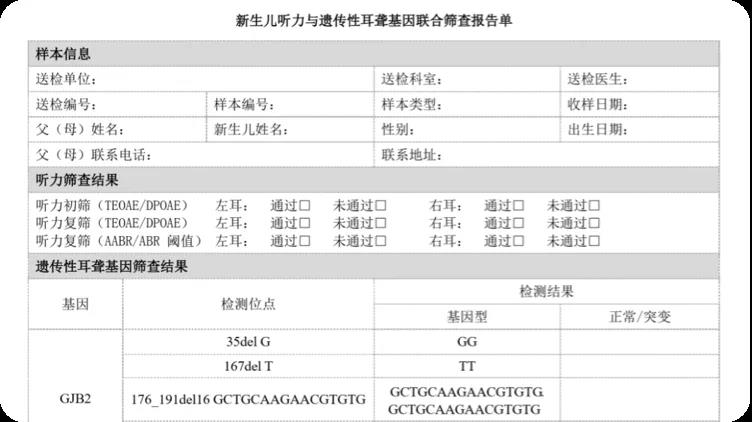

▲新生儿遗传性耳聋基因筛查报告节选

(图片来自网络)

研究表明,中国人群携带的耳聋基因变异中约70%来自于GJB2、SLC26A4、线粒体DNA12SrRNA及GJB3等4个热点基因。

其中,SLC26A4是大前庭水管综合症的致病基因,就是人们常说的“一巴掌打聋”的幕后推手。

由于联系颅腔和内耳的通道发生异常肿大,此病患儿对压力变化高度敏感,任何可引起颅内压变化的因素如感冒、碰撞等,均可使患者听力下降。

线粒体DNA12SrRNA基因突变则为“一针致聋”的罪魁祸首 。

携带这种致病基因突变的患者,对氨基糖苷类抗生素(常见的药物有链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星等)等大家常说的耳毒性药物,会更敏感。

当然,大部分患者的听觉损伤程度,与耳毒性药物的血药浓度息息相关,呈剂量依赖性,也就是说,大量服用或长期使用,才会损伤听力。

但也不排除部分患者对药物具有超敏性,即正常剂量或微量的耳毒性药物就可造成听觉损伤。

哪些人会携带耳聋基因?结果出乎意料

哪些人会携带耳聋致病基因?父母听力不好,孩子一定会遗传吗?其实并不尽然。

在南京鼓楼医院一次耳聋基因检测的公益活动中,一位母亲的经历格外受到关注:她和先生都是正常人,宝宝却在出生20天之后被查出耳聋。

为什么会出现这种情况?专家表示,可能是孩子发生了耳聋基因突变,也可能是父母双方碰巧都是耳聋基因携带者。

换句话说,在正常人群中也存在耳聋基因,而携带耳聋基因并不代表会耳聋。夫妇听力正常也可能会生下聋儿,有耳聋病史的夫妇也可能生下听力正常的孩子。

具体的遗传学原理比较复杂,便于大家理解,我们可以类比一下生活中常见的现象,夫妻双方都是双眼皮的,也可能生出单眼皮的孩子,反之亦然。

从概率来说,听力正常的育龄夫妇携带至少一种基因突变的几率为6.3%。[5] 因此即使父母双方的听力都表现正常,也应该把耳聋基因检测常规化。

如何避开基因之祸?耳聋基因检测!

耳聋基因检测,可以简单理解成为,检测血样中的DNA。

上文提到中国人群中常见的耳聋基因主要有四种:GJB2、SLC26A4、线粒体DNA12SrRNA及GJB3。

常规的耳聋基因检测,也主要检查这四个热点基因,争取做到早发现、早诊断、早治疗。

对于耳聋基因检测,可能很多人会有这样的疑问——每个孩子出生后,医院都会常规进行新生儿听力筛查,如果结果正常,还有必要再做基因检测吗?

答案是:有!

虽然每个宝宝出生后,都会常规进行新生儿听力筛查,通过一些电生理检测方法,发现听力问题,但是某些由于基因突变引起的迟发性耳聋,在传统的新生儿听力筛查中无法检出。

比如上文提到的药物性耳聋,与大前庭导水管综合症等迟发性耳聋,无法在听力筛查中被检测出来,存在普遍漏诊现象。

青岛助听器连锁验配中心乾耳听力提醒:新生儿的耳聋基因检测可以很好的弥补听力筛查的不足,帮助尽早发现新生儿听力损伤,排除迟发性和药物性耳聋,也已经在普遍推广。